| 2012.07.20~22 | |

| 第09ステージ ~女子~ | |

| ステージテーマ:「年間活動の前半を振り返り、作文にまとめよう!」 共同生活の目標:「人の話を聴く‐2」 |

|

| この第9ステージが終わると、全18回ある活動の半分が終了したことになります。塾生活は折り返し地点を迎えました。今回は、今まで取り組んできた農作業や共同生活を通して、それぞれが感じたことや学んだことを振り返り、作文にまとめました。 共同生活目標は「人の話を聴く」の2回目でした。1回目で実践した「1.今していることを止める」「2.相手に体を向けて顔を見る」「3.最後まで聴く」をおさらいしました。そして新たに「4.返事をする」「5.メモをとる」を加え、よりレベルアップした課題を意識して、話を聴くことを実践してもらいました。 |

|

| ■ 07月20日(金) 夜の集い | |

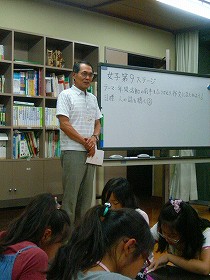

| ステージを始めるにあたって、塾頭からお話がありました。 | |

|

「早いもので、前半最後のステージとなりました。今まで色んな活動をしてきましたが、中には初めて経験したことが多くあったことでしょう。塾生活にもだいぶ慣れてきたと思います。しかし、慣れてくると出てきてしまうのが『悪い心』です。 人は、良い心と悪い心の両方を持っています。良い心には、『親切、丁寧、愛、正義』などがあります。反対に悪い心には『悪口、怠(なま)け、いじわる』などがあります。 今まで、チーム農園や共同場所清掃で、良い心を持って取り組んできましたか? 人は苦しい時や我慢できない時に、悪い心が出てしまいます。難しいことですが、苦しいときこそ良い心でいられるようになりましょう。 |

| この塾を創った、最初の塾長である浜田塾長は、『良い心の代表は親切だ』と言いました。良い心を持つと悪い心が抑(おさ)えられて、良い行動へ結びつきます。親切な心を持って、活動に臨(のぞ)んで下さい。」 | |

| その後、年間活動を折り返すにあたって前半の塾生活を振り返りました。 『入塾式で宣言した目標が達成できたか』 『前半の塾生活で出来るようになったことは何か』 を、塾生手帳に書いてもらいました。 塾生たちは「忘れ物が少なくなった」「早起きできるようになった」など、『出来るようになったこと』をたくさん見つけていました。 |

|

| ■ 07月21日(土) 市村アイデア賞の紹介 | |

|

自然塾では、毎年塾生たちが市村アイデア賞に応募しています。塾頭から応募するための説明がありました。 市村アイデア賞とは、リコー三愛グループの創設者である故市村清(市村自然塾は市村清の生誕100周年を記念して設立されました。)が寄付をしてできた新技術開発財団主催のコンクールです。小・中学生の子どもたちから生活を便利にしたり、環境に優しいアイデアを募集しています。 |

| ■ 07月21日(土) 塾活動 ~チーム農園前半の振り返り~ | |

|

|

|

畑へ繰り出して、現在の作物の出来具合を確認しました。 カボチャやスイカが実っていたり、ヒョウタンの花が咲いていたりと、塾生たちは作物の生長を次々に見つけて感激していました。 |

|

塾舎へ戻ると、作物ごとに最初に立てた目標と、現在の育ち具合とを比べて評価しました。また、チームでの作業の取り組み方を振り返り、良かった点、悪かった点を話し合いました。 この振り返りで明らかになった課題や成果を、後半のチーム農園作業に活かしてもらいたいと思います。 |

| ■ 07月21日(土) 塾活動 ~親子大会チーム農園発表の準備~ | |

|

次ステージの親子大会では、チーム農園の様子を発表します。 チーム農園の振り返りが終わったチームから、発表の準備に取りかかりました。 このチームは、作付け計画の発表で使った用紙を利用して、発表の練習に励んでいました。 |

| ■ 07月21日(土) 塾活動 ~陶芸(窯出し・仕上げ)~ | |

| 前のステージに作ったお皿が、焼きあがりました。今回も陶芸のボランティアの中島さんにご指導いただき、窯出(かまだ)しと仕上げの作業を行いました。 無事に焼きあがるかどうか、自分のお皿の仕上がりがみんな気になっていましたが、全てのお皿が割れずに、無事に焼きあがっていました。 |

|

|

|

| 焼きあがった自分のお皿を持って、記念撮影をしました。 | |

|

|

| 最後の仕上げに、お皿のザラザラした裏面を、同じ素材の陶器をこすりつけて磨きました。これで完成です。 その後の昼食で、夏野菜の天ぷらを盛り付けていただきました。お皿の他に、余った土で作った箸置きを使ったり、小さいお皿に天つゆを入れたりしていました。 世界で一つだけのお皿に盛られた自分たちが育てた野菜の味は、いつもと一味違ったのではないでしょうか。持ち帰ったお皿は、家でも大切に使ってもらいたいと思います。 |

|

| ■ 07月21日(土) 塾活動 ~親子大会塾生企画の準備~ | |

| 次回の親子大会に向け、今回で塾生企画の準備を全て整えなければなりません。最後の準備時間ということで、どの企画グループも熱心に準備に励(はげ)んでいました。 次回はいよいよ本番です。参加する方に楽しんでもらえるように頑張りましょう。 |

|

|

|

| ダンボールを組み立てて、 絵の具で色を塗って何か作っています。 |

お面をかぶった塾生が中心に立ち、 みんなで読み合わせをしています。 |

|

|

| みんなで話し合いをしています。 本番に向けての打ち合わせでしょうか? |

バケツを置き、離れた所に立っています。 企画がうまくいくかテストしているようです。 |

| ■ 07月21日(土) 共同農園作業 ~ゴボウの世話~ | |

|

第2ステージに穴掘りをして種をまいたゴボウの世話をしました。ゴボウの葉は、自分たちの腰の高さほどに大きく生長していました。 まず、大きな葉の下へ潜って、畝の草取りをしました。ゴボウの葉の裏には、アブラムシがびっしりついていました。「気持ち悪いー!」と、塾生たちは口々に文句を言い、作業に集中できていませんでした。 |

| 草取りが終わったところで、スタッフから全員に向けて話がありました。 「確かに気持ち悪いですが、だからといって文句ばかり言っていると、頑張っている周りの人まで気持ちが滅入(めい)ってしまいます。悪い心が出てきていますよ。ここは文句を言いたい気持ちをこらえて、残りの作業に集中しましょう。」 |

|

|

その後、ゴボウの追肥をしました。 みんな気持ちを切り替えて、虫に文句を言わずに作業に取り組んでいました。 作業が早く終わったので、隣のキュウリの畝にも追肥をすることにしました。集中して取り組んだので、あっという間に作業が終わりました。 |

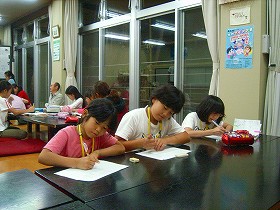

| ■ 07月21日(土) 夜の塾活動 ~作文~ | |

|

年間活動の前半を振り返って、「自然塾でどんなことを体験し、何を感じ、何を学んだか」というテーマで作文を書きました。 塾生手帳を見て、印象に残っている活動や、金曜の夜に振り返ったことを思い出しながら書いていました。事前に塾生手帳に作文の下書きを書いてきていて、それを見ながら書いている塾生もいました。 |

|

時間内に書き終わらなかった塾生は、入浴後に続きを書いてもらいました。 最後の塾生は、消灯時間を過ぎた後まで残って、眠い目をこすりながら仕上げていました。 夜遅くまで、お疲れ様でした。 作文は、全員の分をまとめてから文集にして、後日配布する予定です。 |

| ■ 07月22日(日) 瞑想 | |

|

初めは1分間からスタートした瞑想ですが、今回、ついに目標としていた5分間に挑戦しました。さすがに時間が長く感じたのか、1/3の塾生が途中で動いてしまいました。 しかし、入塾した頃に比べると、確実にねばり玉が磨かれ、集中力がついています。卒塾するまでには、全員が5分間動かずにいられるように、引き続き取り組んでいきましょう。 |

| ■ 07月22日(日)共同農園作業 ~コムギの脱穀(だっこく)・風選(ふうせん)~ |

|

| 第7ステージに刈り取り、干しておいたコムギの「脱穀」と「風選」という作業を行いました。 | |

|

「脱穀」とは、コムギの穂から籾(もみ)を外す作業です。脱穀機という、モーターを使った大きな機械を使いましたが、一歩間違えると大怪我につながります。 コムギの穂を差し込むと、バリバリ!という大きな音を立てて脱穀されていき、塾生たちはおっかなびっくり。しかし、安全に気をつけながら真剣な表情で作業していました。 この脱穀機は、自然塾が出来たときに農家の方に譲っていただいたもので、昭和26年製(人間で言うと約60歳!)ですが現役で頑張っています。塾生たちは「ものを大切に使うことは大事なことだ」ということを、この脱穀機を使って実感できたのではないでしょうか。 |

| 脱穀機を使っても、束の根元の方についている穂は取りきれないので、束にはまだ籾が残った状態です。 一粒も無駄にしないよう、ハサミを使って残った穂を一つ一つ切り取りました。 切り取った穂はまとめて、再び脱穀機にかけ、籾を取りました。 |

|

|

脱穀した後は「風選」という作業を行いました。「唐箕(とうみ)」という道具を使って、取っ手を回して風を起こし、脱穀したコムギの粒をゴミや殻と分別します。 取っ手を回すのを止めると風が止まってしまうため、風選する間は常に回し続けなければなりません。途中で腕が疲れてしまった塾生を、「がんばれー!」とみんなで励ましながら、交替で作業を進めました。 |

| 風選が終わったコムギの粒は、ブルーシートの上に広げて乾かしました。 きれいに風選されたコムギの粒は触り心地がよかったらしく、何人かの塾生は広げられたコムギの粒に何度も手を入れていました。 |

|

| ■ 07月22日(日) チーム農園作業 | |

|

どこのチーム農園も雑草で覆われていました。作物が雑草に負けないよう、草取りに精を出していました。 |

| Bチームは、第6ステージで作った看板を立てていました。 掛け矢(かけや:大きな木づち)を振り下ろす姿が、様になっていますね! |

|

|

Dチームは、トウモロコシの実が熟すまで、ハクビシンから守るために金網を巻いていました。 |

| Cチームは、ヒョウタン用の棚を作っていました。土曜日に自分たちで切り出した竹を使って、スタッフに教わりながらヒモで縛っているところです。 |  |

|

Aチームは、キュウリを育てて塾頭に食べてもらうことを目標にしていました。今回、無事に収穫できたので、キュウリにとてもかわいい飾りをつけて、塾頭にプレゼントしていました。 |

| ■ 07月22日(日) ステージのまとめ | |

|

ステージを終えるにあたって、塾頭からお話がありました。 「陶芸では、世界で一つだけのお皿が出来上がりました。しかも、採りたての野菜を天ぷらにして、お皿にのせていただきました。なかなか出来ない貴重な体験だったと思います。こうして色んな体験が出来るのは、塾に通わせてくれるみんなのご両親のおかげです。 コムギの脱穀で使った機械は60年前に作られたものですが、今使われている最新の機械と原理は同じです。先人の知恵に感謝する気持ちを忘れないで下さい。 |

| 塾では、色々な経験をしてもらっていますが、その経験を通してみんなの視野が広がります。視野が広くなると、良い考えや行動に結びつきます。 金曜日に、良い心の代表は『親切』だと話しました。ゴボウの草取りでは、悪い心が出てしまい、虫を見て『気持ち悪い』と言う人が多かったです。しかし、周りで一所懸命取り組んでいる人は、その言葉を聴いたらやる気をなくしてしまいます。良い心を持って、活動に取り組むようにして下さい。」 |

|

| ■ 07月22日(日) 番外編 ~ヤマモモ~ | |

|

|

| 今ステージの食事にヤマモモの実が登場しました。塾の玄関に生えている、大きなヤマモモの木からとれたものです。初めて食べる塾生は、どんな味がするのか恐る恐る口に運び、その甘酸っぱさにビックリしていました。 ヤマモモの味が気に入った塾生は、自由時間にヤマモモの実を採りに行っていました。 |

|

| ■ 編集後記 | |

| 年間活動の前半が終わりました。今回は様々な場面で、塾活動を振り返る機会が多いステージでした。 普段何気なく過ごしていると、自分自身の変化には気づきにくいものです。しかし、今回のように自分が過ごした時間をじっくり振り返ってみると、出来るようになったこと、まだ出来ていないことが見えてきます。振り返ることで見えてきた自分の姿は、地図で例えるなら、今の自分自身の「現在地」です。目標は、たどり着きたい「目的地」です。今回で塾生たちは、出来るようになったことを見つけたときの喜びと、まだ出来ていないことを見つけたときの悔しさを感じたことでしょう。その気持ちを忘れずに、卒塾までに達成したい目標=「目的地」に向かって、後半の塾生活を丁寧に歩んでほしいと思います。 K.K.

|

|

| ■ 食事メニュー | ||

| 金曜夕食 |  |

・自然塾野菜と白身魚のアクアパッツア (タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、ピーマン、ミニトマト) ・コンソメスープ(ニンジン、ダイコン、ピーマン) ・カレーピラフ(タマネギ、ニンジン、ピーマン) |

|

|

||

| 土曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、タマネギ、ふだん草) ・おから玉子焼き(おから、ニンジン) ・おからのマヨネーズ和え (おから、タマネギ、ニンジン、キュウリ) ・炒り豆腐(タマネギ、ニンジン、ピーマン) ・野菜の煮物(ニンジン、ダイコン、ジャガイモ) ・酢の物(キュウリ) |

|

|

||

| 土曜昼食 |  |

・ご飯 ・すまし汁(タマネギ、ニンジン、ダイコン) ・天ぷら(ナス、ピーマン) ・かき揚げ(タマネギ、ニンジン、ミツバ) ・酢の物(キュウリ) ・漬物(キュウリ、ニンジン、ダイコン) |

|

|

||

| おやつ |  |

・カップケーキ ・梅ジャム(梅) |

|

|

||

| 土曜夕食 |  |

・ご飯 ・中華スープ(タマネギ、ニンジン、ダイコン) ・酢鶏(タマネギ、ニンジン、ピーマン、ジャガイモ) ・キュウリの中華炒め(キュウリ) ・ナスの炒め物(ナス、タマネギ、ニンジン) ・サラダ(キャベツ、タマネギ、ニンジン、キュウリ) |

|

|

||

| 日曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、ダイコン、ふだん草) ・ナスの田楽(ナス、味噌) ・塾野菜の酢の物(キャベツ、タマネギ、ニンジン、キュウリ) ・竹輪のキュウリ詰め(キュウリ) ・竹輪の梅肉詰め(梅干し) ・塾野菜の炒め物(タマネギ、ニンジン、ピーマン) ・漬物(ダイコン) ・佃煮 |

|

|

||

| 日曜昼食 |  |

・冷やしラーメン(キュウリ、トマト) ・焼豚炒飯(タマネギ、ニンジン、ピーマン) |