| 2012.05.11~05.13 | |

| 第04ステージ ~女子~ | |

| ステージテーマ:「思いやりをもって夏野菜の植え付けをしよう!」 共同生活の目標:「ルールを守る」 |

|

| 今ステージは、夏野菜の植え付けをメインにたくさん農作業を行いました。 夏野菜は、夏の終わりまで長期間食卓にのぼる大切な作物であり、思いやりをもって植えつけてほしいという願いで上記のテーマを掲げました。 共同生活の目標は「ルールを守る」でした。ルールが設けられているのには理由があります。塾生たちには「なぜルールを守らなければならないのか」ということを考えてもらいました。今回は、自然塾での4つの場面(食事・入浴・洗濯・農作業)で、ルールを守ることを意識して生活してもらいました。 |

|

| ■ 05月11日(金) 夜の集い | |

|

ステージを始めるにあたって塾頭からお話がありました。 「みんなが植え付けたジャガイモやゴボウは、この暖かさで大きく生長しました。それと共に、雑草も伸びてきました。これからは晴天が続くので、世話をしないと作物が枯れてしまいます。今回は色んな農作業をします。心を込めて一所懸命世話してください。 今回の共同生活目標は「ルールを守る」です。ルールを守れないと、ケガをしたり事故が起きたりして、周りの人に迷惑をかけます。 |

| みんなで快適に塾での生活が送れるように、ぜひともルールが守れるようになってください。ルールを守れる人は、周りから信頼されて友だちがたくさんできます。このステージでは、ルールの事をもう一度考え、意識して過ごしましょう。」 | |

| ■ 05月12日(土) 共同農園作業 ~夏野菜の植え付け~ | |

| 土曜日は最初に、ナス、トマト、キュウリの苗をムギワラボウシ畑に植えつけました。夏野菜の苗はデリケートなので、ステージテーマにあるように思いやりをもって作業するように心がけてもらいました。 | |

| まずは畑の草を取り、畝立てをしました。 前回行ったキャベツ、レタスの畝立てを思い出しながら作業を進めました。 次に、立てた畝の上に苗を並べて、植え付けをしました。等間隔に並ぶように長さを測り、苗を丁寧に扱って植えていきました。 畝立てをしている間、多くの塾生たちは集中力が散漫(さんまん)になって、作業がはかどりませんでした。 しかし、苗を植え付ける頃には集中力が高まってきて、手際よく作業を進めていました。 |

|

|

|

|

夏野菜は生長すると背が高くなります。 植え付けた苗が倒れないように支柱を立てました。 支柱を立てる場所は、苗に近すぎると根を傷つけてしまいます。反対に遠すぎると、苗を支える役割を果たしません。また、立てた方角によっては苗の場所が日陰(ひかげ)になってしまい、生長の妨(さまた)げになります。 支柱を立てる場所を考えて、倒れないように深く突き刺していきました。 |

| そして、立てた支柱と苗をヒモで結んで誘引(ゆういん)しました。 苗が大きく生長したときに茎を締め付けてしまわないように、苗側はヒモをゆるく結ぶ必要があります。一方、支柱側は支えの役割を果たすためにしっかり結ばなければなりません。 力加減に気をつけながら、一つ一つ結んでいきました。 |

|

|

誘引を終えたら、株元にワラを敷きました。 野菜は葉の裏側で呼吸していますが、そこに土や泥が付くと病気になることがあります。 ワラを敷くことで、雨が降った時に泥の跳ね返りを防ぎ、作物を病気から守ることができます。他にも、土表面の水分が蒸発するのを防いで畑を乾燥させない役割や、雑草の侵入を防ぐ役割もあります。 病気になりやすくデリケートな夏野菜を守るため、ワラを畝いっぱいに敷きました。 |

| キュウリの苗には、周りにビニールをかけました。 キュウリなどのウリ科の野菜は、寒さと害虫が天敵です。 ビニールをかけておくことで、冷たい風や害虫を防いで苗を守れるようにしました。 |

|

| その後、今回は時間がなかったのでスタッフが代わりにたっぷり水やりをしました。 午前中いっぱいかけて夏野菜の植え付け作業をしました。塾生たちは、集中力が高まった後は最後まで手を抜かずに作業していました。 |

|

| ■ 05月12日(土) 株主見学 | |

| この日は、リコーの株主の皆様が見学に来られました。塾生たちと一緒に昼食を食べた後、畑作業を見学されました。 株主さんは塾生たちの様子を見て、 「みんな明るくて元気がいいね。」と、感想を言ってくれていました。 |

|

|

|

| ■ 05月12日(土) 共同農園作業 |

|

|

午後の前半は、第1ステージに植え付けたジャガイモの世話をしました。 ジャガイモの芽は順調に大きくなっていましたが、このままだと隣同士で栄養や光を取り合ってうまく育ちません。また、風通しが悪くなり、病害虫の被害が出やすくなってしまいます。 これから収穫まで順調に育つように、元気が良い芽を2本残して他を抜き取る「芽欠き(めかき)」をしました。 |

| 芽を欠くと、地下茎(ちかけい)には豆粒ほどの大きさのジャガイモがいくつもついていました。 「ジャガイモの赤ちゃんがついてきた!」と、塾生たちは嬉しそうでした。小さな芋(いも)を集めて、塾舎に持ち帰っていた塾生もいました。 |

|

|

芽欠きの後は、草を取って「追肥」と「土寄せ」の作業をしました。「追肥」とは、作物がこれから大きくなるために必要な栄養となる肥料をあげることです。「土寄せ」とは、肥料や作物の根元に土をかける作業のことです。「追肥」と「土寄せ」をしておくことで、ジャガイモの地下茎にたくさん芋がついて大きく育つようになります。 塾生たちは、肥料が葉っぱにかかってしまわないように低い位置からまき、まいた肥料がすっかり見えなくなるまで土をかけるなど、丁寧に作業を行いました。 |

| ■ 05月12日(土) 共同農園作業 ~ゴボウの草取り~ | |

| 午後の後半は、再びムギワラボウシ畑へ行き、ゴボウの草取りをしました。 第2ステージに種をまいたゴボウは、芽がさらに大きく育っていました。しかし畝の上には、ゴボウの芽によく似た形の雑草が侵入してきていました。 「これは雑草?ゴボウ?」 塾生たちは、ゴボウの芽を間違えて抜いてしまわないように、見分けがつきにくいものは一つ一つスタッフに尋ねながら雑草を取っていきました。 |

|

| ■ 05月12日(土) 共同農園作業 ~オカボの種まき~ | |

| 続けて、モロコシタロウ畑にオカボの種をまきました。オカボは漢字で「陸稲」と書きます。畑で育てるお米で、水田が作れない山間地域などで栽培されてきました。 無事に育てば、最後のステージで収穫したオカボを使ってお餅つきをする予定です。 |

|

|

底が平らになるように掘った溝に、一粒ずつ種をまきました。 2センチメートル間隔で3列に、整然と並べていきました。塾生たちはほとんどおしゃべりせず、黙々と種をまいていました。 |

| 種をまいた後は、土を手で細かくほぐしてパラパラとかけていきました。オカボの芽を出しやすくするためです。 軍手を土で真っ黒にしながら、大きな土の固まりを残さないように、最後まで丁寧に作業していました。 |

|

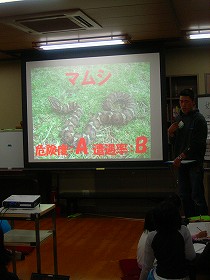

| ■ 05月12日(土) 夜の塾活動 ~危険生物の話~ | |

|

塾の周辺には、様々な生き物が暮らしています。 この時間は、活動中に出会う可能性がある危険な生き物についての話がありました。ヘビ、ハチ、ブユなどの生き物の遭遇率(そうぐうりつ)や、出会った時に危険を回避する方法の説明がありました。 塾生たちは、映し出された危険生物の写真を見て悲鳴をあげたり、「うわっ」と驚いたりしていました。そして、大切なことを忘れないように塾生手帳にメモしていました。 |

| ■ 05月13日(日) チーム農園作業 | |

| 日曜日の午前中は、チーム農園作業を行いました。 3週間ぶりのチーム農園は、雑草がたくさん生えていました。まずは草を取り畑をきれいにしてから作業開始。 前回目印をつけておいた場所に畝を立て、苗を植え付けました。 どのチームも、ナス、スイカ、メロンなどの夏野菜の植え付けを予定していました。二手に分かれたり、一人一人作業を分担したりして、計画的に時間を使っていました。 |

|

|

|

|

前半の作業が終わると、各チームごとに休憩して水分を補給しました。 何人かの塾生は、畑に敷くために持ってきたワラをベッドのように敷いて、寝そべって日なたぼっこしていました。 この日は天気が良く、とても気持ちよさそう。 |

| 休憩後、各チーム作業を再開しました。 共同農園で行った夏野菜の植え付けを参考に、敷きワラや虫避けのビニールを夏野菜の苗に施(ほどこ)しました。 最後に、植え付けた苗にたっぷり水をあげました。 |

|

|

|

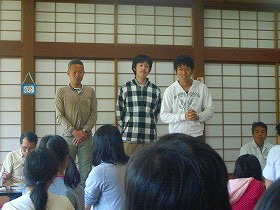

| ■ 05月13日(日) OB訪問 | |

|

大地の会(OB会)の活動を計画するため、リコーのCSR室の方と、大地の会の役員たちが塾へ来てくれました。 昼食時に、塾生たちに 「卒塾しても大地の会に参加して、ぜひ自然塾に遊びにきてください。」 と、あいさつしてくれました。 |

| ■ 05月13日(日) ステージのまとめ | |

| ステージを終わるにあたって、塾頭よりお話をいただきました。 「久しぶりに天気が良く、十分に農作業できました。一日中、暑い中での作業は大変でしたが、みんなよくやってくれたと思います。チーム農園でも、協力して取り組んでいたので感心しました。一人ひとりが、自分の役割を責任を持って果たしていました。 |

|

|

これからはもっと暑くなり、もっと農作業が大変になります。辛さに負けないで最後までやり通す力を身につけてほしいと思います。 農作業というのは面倒な作業の繰り返しです。しかし、嫌がらずに取り組んでください。面倒な作業をいとわずに出来る人は、何でも出来るようになると思います。 |

| 働いた後や辛い作業の後の食事は、とても美味しいです。みんな最初の頃に比べてよく食べるようになりました。初めの頃は好き嫌いが多かった人も、段々残さず食べられるようになってきたように思います。 なぜ、食事の度に『いただきます』『ごちそうさま』を言うのか知っていますか?野菜もお肉もお魚も、元々は命があったものです。その命を断ち切って、食材として我々に生きる力を与えてくれています。だから『(命を)いただきます』、『(命を)ごちそうさま』と、命に対して言っているのです。食事を残すことは、命を無駄にすることになります。『出されたものは全て残さず、よく噛んで食べる』という塾の教えを、家や学校でも実行してほしいと思います。」 |

|

| ■ 編集後記 | |

| 2日間みっちりと農作業を行ったステージでした。今回のように、体力を消耗(しょうもう)する時は危険を察知しにくくなってしまうため、塾生がケガをしないかとスタッフは心配していました。 しかし、ほとんど大きなケガなく無事にステージを終えることができました。それは、塾生たちが農作業中のルールをよく守っていたからだと思います。また、農作業を最後まで集中して取り組めていたことも、ケガをしなかったことに繋がったと思います。 自然塾に限らず、生活のあらゆる場面にルールは設けられています。「あれはダメ、これもダメ」と行動を制限するものが多いので、ルールを守ることを面倒に思うことがあるかもしれません。 しかし、ルールが設けられているのには必ず理由があります。「なぜ守らなければならないのか」を理解できれば、自らルールを守る気持ちが芽生え、守ることが苦でなくなると思います。塾生たちには、普段の生活の中でも「なぜこんなルールがあるんだろう?」と考えて理由を知り、自らルールを守れる人になってほしいと思います。 K.K.

|

|