| 2012.09.28~30 | |

| 第14ステージ ~男子~ | |

| ステージテーマ:「コンニャク作りを体験し、先人の知恵を学ぼう!」 共同生活の目標:「何事も心をこめてきちんと丁寧に作業する」 |

|

| 普段は食材として身近な存在のコンニャクですが、そのもととなるコンニャクイモはとてもアクが強く、そのままでは煮ても焼いても食べられません。また、昔はコンニャクイモの収穫できる秋にしか食べられない貴重なものでした。私たちが、いつでもおいしいコンニャクを食べられるようになったのは、先人たちが苦労していろいろと試し、工夫したおかげです。今回のステージでは、このコンニャクづくりを実際に体験して、先人の知恵を学ぶことをステージテーマに掲げました。 共同生活の目標は「何事も心をこめてきちんと丁寧に作業する」の2回目でした。第7ステージと同様に1.清掃 2.食事 3.農作業・塾活動の3つの場面を特に意識し、心をこめて丁寧に作業するように心がけました。 なお今回のステージ中、お忙しいなか桜井総合塾長がご来塾くださり、貴重なお話を伺うことができました。 |

|

| ■ 09月28日(金) 夜の集い | |

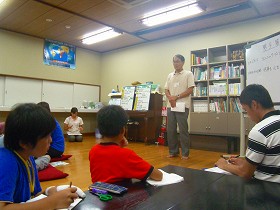

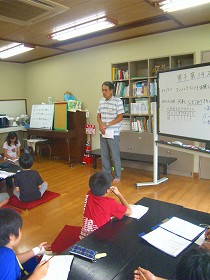

| ステージを始めるにあたって塾頭よりお話がありました。 | |

|

「今回はコンニャクづくりをします。コンニャク芋からつくります。コンニャク芋は煮ても食べられません。そこでアク抜きという大事な工程があります。アクを抜いて食べるという方法は昔の人がいろいろやって考えて思いついたやり方です。昔の人はいろんなことに気が付いて私たちに伝えてくれています。先人って本当に大事だなと思いますね。明日は、どうやってコンニャク芋がコンニャクになるのか体験しながら、先人に感謝の気持ちを持ってほしいなと思います。 |

| 食事についてもう一度思い出してほしいと思います。この塾では全てのものを残さず良くかんで食べるということを言ったと思います。みんなよく食べられるようになったと思いますが、嫌いなものを最後に残したり、お茶で流しこんだり、行儀が悪かったりということがあります。なるべくまんべんなくきれいに、よくかんで食べましょう。 それからもうひとつ大事なことは、全てのものに命があるということです。命を断ち切ってわれわれに生きる力を与えてくれています。だから命をいただきます、ごちそうさまということです。食べ物を残すということは命を粗末にしているということ、それも思い出してほしいと思います。」 |

|

| ■ 09月29日(土) 朝の清掃 | |

|

塾生たちは毎朝、食事の前の時間に塾生室と共同場所を清掃します。今回の共同生活の目標を意識して隅々まで丁寧に掃除をしていました。 |

| ■ 09月29日(土) 共同農園作業 ~オカボの収穫~ | |

| 第4ステージに種まきをしたオカボが収穫の時期を迎えました。 | |

|

|

| コムギの収穫のときと同様に、刈る人、整える人、束ねる人の3人1組で作業しました。全員が全ての作業をできるように声をかけあって作業していました。 | |

|

束ねる作業は、最初は締め(しめ)があまく、すぐにくずれてしまいそうなものや、ひもの位置が高すぎて干しづらそうなのものが多かったのですが、スタッフにアドバイスをもらいながらだんだんコツをつかんできた様子でした。 |

|

刈り取った後は、畑に落ちている穂や、残った草を拾いました。最初は暑さでだれてしまって、一所懸命に拾っている塾生と、休んでいる塾生に分かれてしまっていました。いったん集合し、スタッフから叱咤激励(しったげきれい)を受け「残り3分できれいにする」という目標をたててとりくみました。その後はみんなすばらしい集中力で黙々と作業し、畑はとてもきれいになりました。そして、拾った落穂を集めると1つの束ができました。みんなが心をこめてやった結果が形として見えることを実感できました。 |

|

塾生たちの集中力がまだ続いていたので、そのまま束ねたオカボを干す作業に移りました。モロコシジロウ畑から、1階のベランダまでリレー形式で運び、干しました。みんなが集中していたおかげで、丁寧に素早く作業を終えることができました。 このオカボは1ヶ月程度天日干しし、脱穀、精米(せいまい)という工程を経てお米になります。最終ステージに自然の恵みに感謝し、みんなでいただきましょう。 |

| ■ 09月29日(土) 共同農園作業 ~秋野菜の世話~ | |

| 前回のステージで世話をした秋野菜がひとまわり大きく生長しました。収穫まであと少しの大切な時期なので、もう一度追肥・土寄せをしました。 | |

|

まずは雑草とりです。夏に比べ雑草の生長は遅くなりましたが、小さい草が根元に生えていたので丁寧に取り除きました。 |

|

雑草が取れたら、肥料をあげました。葉っぱの先端であげる場所を確認しながら、作物にかからないように丁寧に作業しました。 |

|

その後土寄せをしました。まだ土をけずりすぎたり、土がかたまりになっていたりというところはありましたが、クワ使いも慣れ、みんなで協力して作業することができました。 |

|

最後に虫が入らないように、きれいにネットをかけて作業は終了です。 その間、食事当番のBチームはダイコンの間引きと追肥・土寄せをしました。間引きとはいくつか生えている芽の中から、元気のいいものを残してそれ以外のものをとり、栄養や日光が十分いきわたるようにする世話です。どちらが葉の形がいいか、虫に食われていないかなど慎重(しんちょう)に選んでいました。 |

| ■ 09月29日(土) 共同農園作業 ~ササゲの収穫~ | |

| ササゲはお赤飯に入れて食べる、小豆の仲間の豆です。スタッフが7月に種まきをして、卒塾生が夏のキャンプで草取りをして、今収穫時期を迎えました。 | |

|

ササゲの収穫の目安は「さやが乾燥して色が白褐色になり、軽くふったらカラカラと音がするようになったら」です。塾生たちは、色や手触りでサヤが乾燥しているか確認しながら収穫しました。 |

| ■ 09月29日(土) 昼食 | |

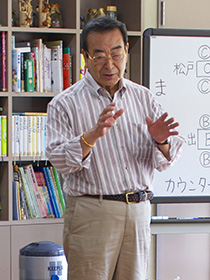

| 桜井総合塾長が来塾されたので、昼食のあとにお話をいただきました。 | |

|

「みんな今まで命の存在というのをあんまり知らなかったと思うけれど、向こうに見える木も、ここで食べている野菜やお米も命があるわけですね。みんな自分だけで生きているのではなくて、その他の命のために自分が生きているのです。 集団生活をしていたら気が付くと思うのだけど、農作業にしても何にしても自分ひとりではとてもできないなということがいっぱいあります。みんなで一緒にやるからできるのです。世の中で生きていくってことは自分だけが頑張ればできるものではなくて、みんなと協力しあって、野菜やお米などいろんなものを作ることができるのです。 |

| だんだん楽しくなってきたこの塾でいろんなことを学んでいると思うけれど、命の大事さ、それは自分だけの命ではなくてまわりの人に対して貢献できるような命なんだと理解していただくと僕もうれしいです。 もうひとつは自分ひとりで何かやろうと思ってもできないことが多いんだけれど、『みんなで一緒になって協力してやればいいことができるんだ』と言うことを、みんなしっかり学んでくれると、これからみんなが大きくなっていくにしたがって命の大切さ、みんなで協力して成し遂げるという大変さが理解できると思います。ぜひあと3ヶ月、今までうえつけた作物を収穫をしていろんなことを学んでいってください。そしてとにかく楽しい塾の生活をやってもらい、卒塾していってください。みなさん頑張ってください。」 |

|

| ■ 09月29日(土) 塾活動 ~コンニャクづくり~ | |

| 午後の活動はまず、今回のステージのメインイベントである「コンニャクづくり」をしました。例年は1チーム1個ずつコンニャクを作るのですが、今回のステージは欠席が多かったAチームとCチームが一緒につくり、全部で3つのコンニャクをつくりました。 | |

|

まずは全体でコンニャクの作り方についてステージ担当より説明があり、絵を見ながら確認しました。そしてチームごとに役割分担をしました。 |

|

最初の作業はコンニャク芋を金だわしできれいに洗う作業です。表面がデコボコしているので、金だわしで落とせないところはスプーンでけずりとりながら丁寧に洗っていまいした。 |

|

続いて、チーム担当に芽の部分を取り除いてもらったあと、2~3cm角の大きさに切りました。ツルツルとすべりやすいのでケガをしないように気をつけて作業しました。 |

|

切ったコンニャク芋と水をミキサーにかけてドロドロの状態にしました。塾生はこのドロドロの状態のものがどのようにコンニャクに変化するのか楽しみな様子でした。 |

|

ドロドロしたコンニャク芋を鍋に移し、火にかけて煮詰めました。煮詰めていく少しずつ固まってきました。色も白やピンク色だったものが灰色になりました。ここでのポイントはこげつかないようにずっとかき混ぜていること。力と根気がいる作業です。塾生同士交代しながら作業しました。 |

|

鍋を火からおろし、温度が60度まで下がったら凝固剤(ぎょうこざい)を混ぜ込みました。60度は手で触るのには熱いので軍手とゴム手袋をはめて作業しました。ここで素早く、まんべんなく凝固剤をまぜることがおいしいコンニャクを作るポイントです。こぼさないように気をつけながらも、勢い良く混ぜ込みました |

|

最後にバットに入れて、平らに形を整えました。この後少し冷ましてから、「アク抜き」という作業が必要になります。 同じ作り方でも、芋や火の加減によって全然違うものができます。 |

|

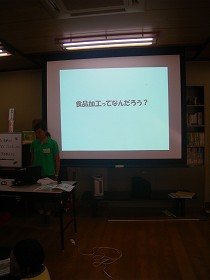

調理が終わったら食堂に集まり、ステージ担当より食品加工についての話がありました。なぜ食品加工が始まったのかや、煮ただけでは食べられないコンニャクが食べられるようになる仕組み、自然塾でどんな加工食品があるかという話でした。塾生たちはどんな加工の方法があるかや身近にどんな加工食品があるかという質問に、積極的に答えていました。 |

| ■ 09月29日(土) チーム農園作業 | |

| 翌日の台風が心配だったため、コンニャク作りのあとは予定を変更してチーム農園を行いました。急な変更で計画がしっかりたてきれていないチームもありましたが、少ない人数の中協力して作業していました。 | |

|

Aチームは前回まいたダイコンが芽を出し、本葉が出るまで大きくなっていたため間引きをしました。立派なダイコンができるように良く見て残すダイコンを慎重に選んでいました。 |

|

Bチームはサンチュとサニーレタスを植え付けました。食事当番で一番時間が少なかったのですが、他の作業を終えた人が畝たてを手伝ったり、片付けを手分けしておこなったりと協力して作業できていました。 |

|

Cチームは休みのメンバーの分を残して、ラッカセイを収穫しました。土が固くて大変そうでしたが、土の中からきれいなラッカセイが出てきたときはとても嬉しそうでした。また、前々回の片付けの残りがあったのですが、洗い物も責任をもって取り組めていました。 |

|

Dチームは加賀太きゅうりの片付けやカブの種まきをしました。キュウリのツルがネットに絡まっていたり、ネットが支柱に何ヶ所も結びつけてあったりと手間のかかる作業でしたが、協力して片付けました。 |

| ■ 09月29日(土) チーム農園 ~番外編~ | |

|

前回植え付けをしたジャガイモが芽を出していました。どのチームも目標を達成できるように大切に世話をしてくださいね。 |

|

Dチームの畑にこんなに大きなオクラができていました。種用にとっておくそうです。スタッフもどうなるのか楽しみにしています。 |

| ■ 09月29日(土) 休み時間 ~お月見どろぼう~ | |

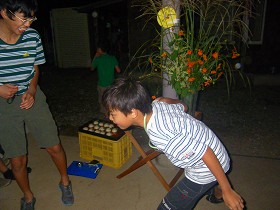

|

|

| 翌日の9月30日は中秋の名月だったので、玄関前にお月見の飾りと、月見まんじゅうがお供えされました。日本には昔から「お月見どろぼう」という風習があります。中秋の名月にお供えしたお団子やお饅頭はたくさん盗まれた方が縁起が良いといわれ、近所の子どもたちが盗み食いをするというものです。 その話を聞いた塾生たちは、夕食後の休み時間、何とかしてお饅頭を盗み食いしようとして必死でした。スタッフに見つかり、つかまってしまった塾生もいました。今はこういう風習を行うところも少なくなってしまい、初めて体験する塾生も多かったようです。みんなで楽しく古きよき風習を体験できました。 |

|

| ■ 09月29日(土) 夜の塾活動 ~卒塾アルバムの写真選び~ | |

|

自然塾では卒塾の記念にアルバムを渡します。その中にチームの思い出やメンバーの紹介を書き込むチームのページがあるのですが、今回のステージでそのチームのページを作り始めました。まずは、写真を選んだり、大まかなレイアウトを考える作業をしました。 |

| ■ 09月29日(土) 夜の塾活動 ~コンニャクづくりのつづき~ | |

|

写真選びと並行して、昼間つくったコンニャクの「アク抜き」の作業を見学しました。たっぷりのお湯でゆでて「アク抜き」をしているところを見学し、浮いてきたアクをとる作業をしました。このあと一晩水につけておき、やっと食べられるようになります。 |

| ■ 09月30日(日) 朝食 ~コンニャクの食べ比べ~ | |

|

日曜日の朝食に自分たちで作ったこんにゃくをみんなで食べ比べをしました。チームによっての食感の違いや、売っているものとどう違うかなど食べ比べながら意見を言い合いました。 |

| ■ 09月30日(日) 共同農園作業 ~ラッカセイの収穫~ | |

| 日曜日の農作業はラッカセイの収穫です。今年はハクビシンの被害が大きく、半分くらい食べられてしましました。残った落花生を一粒も無駄にしないように丁寧にほりあげました。 | |

|

ラッカセイは土の中に実をならせます。まずは地上部を引き抜き大袋に集めました。この時点でついてきてしまったラッカセイの実は畝の上にもどします。実を取り忘れて無駄にしてしまわないように注意深く行いました。 |

|

使い終わった金網(かなあみ)をまきました。これはみんなで息を合わせてしないと、きれいにまけないので息を合わせ少しずつまいていきました。 |

|

|

| 最後に土の中にあるラッカセイを探しぼりし、食べられるものと、食べられないものに分けて回収しました。1回探しぼりしたところも、スタッフに備中クワを使ってほり起こしてもらうといくつもでてきたので、みんなで最後の最後まで良く目を凝らして、ラッカセイが出てこないか確認しながら作業しました。 | |

|

前回のステージお休みや途中参加をした塾生はこの時間を使いゴボウの収穫をしました。少ない人数で頑張りました。 |

| ■ 09月30日(日) 塾活動 ~卒塾アルバムづくり~ | |

|

日曜日後半の時間は、卒塾アルバムづくりの続きをしました。前日の夜に選んだ写真を切って、組み合わせ、形にしていきました。みんなで意見を出し合って、すこしずつ形になっていきました。各チームどんなページができるのか楽しみです。 しかし、塾生室での作業だったため、集中力が切れてしまったチームもあったのが残念でした。 |

| ■ 09月30日(日) まとめ | |

| ステージのまとめとして塾頭よりお話がありました。 | |

|

「今回は天気が良くたくさん農作業をすることができました。大型の台風が近づいているので、先回の自然災害の話を思い出して行動をしてください。 昨日は桜井塾長がお忙しい中来てくださり、心に残るお話をしてくださりました。命を大事にすると言うこと、まわりの仲間を大事にするというお話がありました。もうみんなは畑作業をしてそういういろいろなことに気が付いてくれていると思います。この心はずっと持ち続けてほしいと思います。 |

| 今ステージはコンニャクづくりをしました。食品加工は偶然ではなく先人が試行錯誤(しこうさくご:いろいろなことを試すこと)して行き着いた知恵です。いろんな経験をするからいろんな知恵が働くのだと思います。昔の人は生きていく中でいろんな知恵を働かせました。何でも人にやってもらってばかりだといい考えは浮かびません。いろんなことを経験し、苦労をし、その中から喜びや達成感を味わってほしいと思います。先人は長い期間をかけていろんなことを考えてくれました。先人の知恵を大事にしましょう。 では残り4ステージ悔いのないようにするためにも、風邪をひかないように元気に過ごし、次回きてください。」 |

|

| ■ 編集後記 | |

| 今回は運動会シーズンで人数が少ないステージでしたが、その分各チーム協力しあって活動に取り組むことができていたと思います。ただ、メリハリがつけられずスタッフに注意される場面も多かったと思います。 自然塾の活動はあと4回しかありません。楽しむことも大切ですが、ただ楽しい・面白いだけでなく苦労、切磋琢磨、達成感、協力などいろんな経験を共にした仲間とこそ本当に良い思い出や絆が生まれるのでないかなと思います。塾生たちには悔いのないように、残りの時間を大切に過ごしてほしいと思います。 K.T.

|

|

| ■ 食事メニュー | ||

| 金曜夕食 |  |

・鶏ゴボウ丼(ゴボウ、長ネギ、ニンジン) ・すまし汁(ニンジン、ピーマン) ・生野菜(ミニトマト) ・梨ケーキ(小麦粉、いただきものの梨) |

|

|

||

| 土曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、ナス、長ネギ) ・茶碗蒸し(栗、インゲン) ・オクラのベーコン巻き焼き(オクラ) ・ピーマンの納豆詰め焼き(ピーマン、長ネギ) ・冬瓜の野菜あんかけ(冬瓜、ニンジン) ・佃煮 |

|

|

||

| 土曜昼食 |  |

・栗ご飯(栗) ・すまし汁(ニンジン、冬瓜) ・秋刀魚の梅ショウガ煮(梅干し、ショウガ ・ゴボウサラダ(ゴボウ、ニンジン) ・落花生豆腐(落花生、ショウガ) ・落花生おからの炒り煮(落花生、ニンジン、ピーマン) ・ネギ味噌(味噌、長ネギ) ・茹で野菜(間引き菜) |

|

|

||

| おやつ |  |

・茹で落花生(落花生) |

|

|

||

| 土曜夕食 |  |

・中華風炊き込みご飯(ゴボウ、ニンジン、ピーマン) ・中華風春雨スープ(長ネギ、ショウガ、間引きニンジン) ・麻婆ナス(ナス、ピーマン、パプリカ、長ネギ、ニラ、ショウガ、ニンニク) ・中華風もやしサラダ(ニンジン、キュウリ) |

|

|

||

| 日曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、ナス、ジャガイモ) ・コンニャクの田楽(コンニャク、味噌) ・煮物(コンニャク、ゴボウ ・五目豆(コンニャク、ニンジン、ゴボウ、インゲン) ・モロヘイヤの梅和え(モロヘイヤ、梅干し) ・ゴボウのおかか煮(ゴボウ) ・漬物(からし菜) |

|

|

||

| 日曜昼食 |  |

・カレー焼きそば(ニンジン、ピーマン、パプリカ、ジャガイモ) ※希望チームは“そば飯”調理 |