| 2012.07.13~15 | |

| 第09ステージ ~男子~ | |

| ステージテーマ:「年間活動の前半を振り返り、作文にまとめよう!」 共同生活の目標:「人の話しを聴く(2回目)」 |

|

| この第9ステージが終わると全18回の活動の半分が終了したことになり、ちょうど折り返し地点です。今までの活動で農作業や共同生活、チーム活動など様々なことを体験してきました。体験したことを通して、自分は何を感じ何を学んだのか振り返り、作文にまとめました。 共同生活目標は「人の話しを聴く」の2回目でした。現時点で1回目のポイントであった「1.今していることをやめる」「2.相手に体をむけ、顔を見る」「3.最後まで聴く」がまだできていないことを全体で確認し、もう一度その3項目を意識し、10点満点を目指しました。 |

|

| ■ 07月13日(金) 夜の集い | |

| ステージを始めるにあたって塾頭よりお話をいただきました。 | |

|

「18ステージ前半の最後のステージになりました。共同生活のいろんなこともできるようになり、自然塾にもだいぶ慣れてきましたが、慣れてくると出てくるものがあります。それは、悪い心です。 今日は、真ん中のステージにあたってよい心と悪い心の話をしようと思います。よく人間は良い心と悪い心の両方を持っているといいますが良い心ってどんな心でしょうか?『親切、一所懸命、愛、優しさ』などがありますね。反対に悪い心は? 『仲間はずれ、自分勝手、乱暴、うそつき、なまけ』などがあります。 |

| 今までチーム農園作業や共同場所清掃で一所懸命良い心を出してやってくれたと思いますが、たまに悪い心がでてきますね。 この塾を創った、最初の塾長さんである浜田塾長が良い心の代表は『親切』だと言っています。良い心を持っていろんなことに接したり、行動を起こすと、良い心の他の仲間が共同意識を持って悪い心をおさえてくれます。 追いつめられた時、苦しくて我慢できない時などにどうしても悪い心が出てしまいます。難しいのだけれど、苦しい時でも良い心ができるようになるようにしましょう。 前半の最後にあたって、もう一度良い心をだして、相手に対して親切な心を持って活動するようにしてください。」 |

|

|

その後、塾頭より市村アイデア賞の紹介がありました。 市村アイデア賞とは、リコー三愛グループの創設者である故市村清(市村自然塾は市村清の生誕100周年を記念して設立されました。)が寄付をしてできた新技術開発財団主催のコンクールです。小・中学生の子どもたちから生活を便利にしたり、環境に優しいアイデアを募集していますが、毎年自然塾の塾生も応募をしています。 説明を聴き、興味を持った塾生が休み時間にスタッフに相談にいったり、過去の作品集をながめたりしていました。 |

| ■ 07月14日(土) 共同農園作業~夏野菜の世話~ | |

| 土曜日最初の農作業は夏野菜の世話をしました。夏野菜は梅雨が明け、本格的な夏がやって来ると収穫のピークを迎えます。そのためたくさん収穫するためには、今の時期にしっかり世話をしてあげることが大切です。 | |

|

|

| 最初にみんなでキュウリを観察しました。前日の15時にスタッフがなぞったキュウリの大きさとその日収穫したキュウリの大きさを比べて長さを測ってみました。結果は・・・ なんと一晩で4センチも長くなっていました。みんなでキュウリの生長の早さにびっくり。その後、食事当番のAチームの塾生たちは、食材の収穫として、キュウリの収穫をしました。 |

|

|

他のチームの塾生たちは、ナスの誘引をしました。ナスはひとつの株がいくつも実をならせますが、その重さで枝が折れてしまったり、わき芽が伸びてくると広がって作業の邪魔(じゃま)になったりします。そうならないために、ナスの枝を近くにはってあるひもや支柱に誘引する作業をしました。塾生は枝の向きを考えながら、丁寧に作業していました。 |

|

つづいて、ピーマンとナスの畝の草取りをしました。畝の上の草取りは作物の根を傷つけないように、鎌は使わず手で取り除きます。集中して作業している塾生もいましたが、おしゃべりに夢中になっている塾生や暑さにダレていた塾生なども多く、作業の進みに個人差がありました。 |

|

草取りが終わった時点でいったん休憩をとりました。休憩中、食事当番の塾生たちからキュウリの収穫の感想を発表してもらいました。 「いろんな形のキュウリがあって面白かった。」「キュウリのトゲがチクチクした」などの感想がでました。 スーパーでは見かけない、いろんな形のキュウリが新鮮だったようで、その後も塾生たちは「これはJだ」とか「これはCだ」などと、楽しく過ごしていました。 |

|

最後に草をとったピーマンとナスに肥料をあげました。通路と畝の境目ぐらいのところに肥料をまきました。この作業は協力してできていました。 未明まで降った雨で土がぬれていたため、土寄せは午後に行うことにしました。 |

| ■ 07月14日(土) 塾活動~陶芸(窯出し・仕上げ)~ | |

| 夏野菜の世話が終わったら、みんなドキドキと出来上がりを楽しみにしていた陶芸の窯出しと仕上げの作業です。今回も陶芸のボランティアの中島さんにご指導いただきました。 | |

|

自然塾ではお皿を作ってから焼きあがるまで約1週間かかります。作ってから4日間窯の中でゆっくり乾燥させ、温度を上げ、2日かけてゆっくり冷ましていきます。 窯の中でお皿が冷めるときに、ビー玉や釉薬などのガラス質のものと粘土の縮み方がちがうため、「ピキンピキン」と小さな音が聞こえます。この日は女子塾生の窯出しをするところだったので、なかかな聞く機会がないその音をみんなで聞きました。 |

|

|

| 出来上がった自分のお皿を持って記念撮影。出来上がったお皿を眺め、嬉しそうにしていました。 | |

|

|

| 焼きあがったお皿はそのままだと裏側がザラザラしていて、テーブルを傷つけたり、手やスポンジを切ってしまうことがあります。そこで、同じ素材の陶器をこすり付けて磨く、仕上げの作業をしました。どの塾生も丹精込めて作業していました。 | |

|

|

| 昼食は自分のお皿に自然塾産の野菜の天ぷらを盛り付けていただきました。 世界でひとつしかない自分のお皿で食べる天ぷらは一段とおいしかったのではないでしょうか。 |

|

| ■ 07月14日(土) 塾活動~親子大会塾生企画の準備~ | |

| 昼食後は塾生企画の準備の時間を設け、各企画グループごとに準備を進めました。河原や畑へ下見に行ったり、当日作るものを自分たちでつくってみたりと各企画とも有意義に時間を使っていました。 | |

|

|

|

|

| ■ 07月14日(土) 共同農園作業~ゴボウの草取り・追肥・土寄せ~ | |

| 午後の農作業はムギワラ畑でゴボウの世話をしました。まず、塾生たちがおどろいたのが、ゴボウの葉の大きさです。自分たちの腰くらいまで大きく生長したゴボウを見てびっくりしていました。 | |

|

まず、ゴボウの畝の草取りをしました。 ゴボウの葉にアブラムシがついていて、なかなか作業に集中できていない塾生が多く、予定していた時間をオーバーしてしまいました。 |

|

次の作業に入る前に、スタッフから全員に向け、「このままの状態だったら作業を続けられない、自分の悪い心をおさえ最後まで頑張ってほしい」と話がありました。 |

|

その後、ゴボウの追肥・土寄せをしました。2人組みで葉を持ち上げる人と、クワで土を寄せる人とで協力して作業しました。 気持ちを入れなおし、真剣に作業している塾生が増えたようでした。 |

|

最後に夏野菜の世話の続きで、午前中にできなかった土寄せを行いました。 ここでは、みんな集中力を発揮し、残り時間が少ない中、協力して全ての畝に土寄せをすることができました。 |

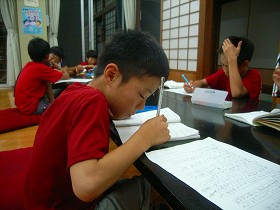

| ■ 07月14日(土) 夜の塾活動~作文~ | |

|

夜の塾活動では、今までの活動を振り返り、『自然塾でいろいろなことを体験し、何を感じ何を学んだか』をテーマに作文を書きました。塾生手帳を眺めながら、何があったか思い出しながら書いていました。 なかなか自分の思いがまとまらない塾生もいて、時間内に書き終わらない塾生はお風呂上りに続きを書きました。 できあがった作文は全員分を文集にまとめ、後日配布します。 |

| ■ 07月15日(日) 瞑想(めいそう) | |

|

今回の瞑想はとうとう5分間に挑戦しました。最初の頃に比べると、ずいぶん姿勢がよくなり、長い時間じっとしていられる塾生が増えたと思います。ただ、最後の1分が我慢できずに動いてしまった塾生が多く、あと少しというところで残念でした。 卒塾するまでには全員が5分間動かずにいられるように、残りのステージでさらに磨きをかけていきましょう。 |

| ■ 07月15日(日) コムギの脱穀(だっこく)・風選(ふうせん) | |

| 第7ステージに刈り取り、干してあったコムギが乾いたので、『脱穀・風選』という作業をしました。 | |

|

『脱穀』はコムギの穂から籾(もみ)を取りはずす作業です。電気とモーターを使った機械を使いましたが、一歩間違えると大怪我につながるのでみな真剣な表情で作業をしていました。この脱穀機は、自然塾が出来たときに農家の方に譲っていただいたもので、昭和26年製のものですが現役で頑張っています。 人間で言うと約60歳。自分より年上の機械を使って作業し、塾生たちは「大切に使うことで道具は長く現役でいられる」ということが実感できたのではないでしょうか。 |

|

脱穀が終わり、機械からコムギの粒を出している様子です。実際に一粒一粒になったムギを見て塾生たちからは「おぉー。」と声がもれていました。この時点ではワラや、皮などが混じった状態ですので、そのまま製粉することができません。このあともうひと作業必要になります。 |

|

また、脱穀を行ってもすべての籾が取れるわけではありません。束の根元の方についている穂は脱穀機では取りきれないので、一粒も無駄にしないよう、残った穂を一つ一つハサミを使って切り取りました。 |

|

こちらは『風選(ふうせん)』といって脱穀したムギの粒をゴミや殻と分別する作業で、『唐箕(とうみ)』という道具を使います。 人力で風を起こすため、羽に連動した取っ手を交替で回しました。回すのをやめると風が止まってしまうため、必死に回し、腕が疲れてしまった塾生もいたようです。 |

| ■ 07月15日(日) チーム農園作業 | |

| コムギの脱穀・風選の作業と並行して、チーム農園作業を行いました。 | |

|

|

| 気温が上がり、チーム農園の雑草は勢いを増すばかり。作物が雑草に負けないよう、どのチームも草取りに精を出していました。 | |

|

トウモロコシの実がなり、ハクビシンから守るために金網をまいているチームもありました。 無事においしいトウモロコシが収穫できると良いですね。 |

|

収穫物をチームで分配しているチームもありました。このチームはキュウリが大収穫で、一人5本くらい持ち帰りました。 やはり、チーム農園の収穫物は格別にうれしいようで、どのチームも小さい実がなっているのを見つけたときは飛び上がるくらい喜び、見ているこちらも嬉しくなってしまうくらいです。 |

| ■ 07月15日(日) 活動のまとめ | |

| 日曜日は塾頭が不在だったため、事務局長よりまとめのお話がありました。 | |

|

「今回はムギの脱穀と陶芸窯出しをやりましたね。 世界にひとつしかないお皿のできはどうでしたか?しかも、塾で採れた野菜を天ぷらにしてのせて、みんなでおいしく食べることができました。こんなすばらしい経験はなかなかできないないと思います。 ムギの脱穀でみんなが使った脱穀機は60年も前につくられた機械ですが、今使われている自動の脱穀機と原理は同じです。昔の人の知恵に感謝する気持ちも忘れないでください。 |

| 自然塾では農作業以外にも陶芸、味噌づくり、ホタルの観察など、いろんな経験をしてもらっていますが、その経験を通してみんなの視野が広がります。視野が広がることで良い考えや行動に結びついていくと思います。」 | |

| ■ 番外編~キュウリ~ | |

| 今回のステージは共同農園のキュウリがたくさん収穫でき、毎食キュウリが登場しました。(金曜日と土曜日で約30kg収穫できました) その中で人気だったのが、この氷水で冷やしたキュウリに味噌やマヨネーズをつけてたべる食べ方。各食事の時間に行列ができるほどでした。「何でその食べ方が好きなの?」と塾生に聞くと「みずみずしくておいしい!」と答えていました。「新鮮」そして「そのままの形にかぶりつく」というのが人気の秘訣(ひけつ)でしょうか。 |

|

|

|

| ■ 編集後記 | |

| ちょうど真ん中にあたる第9ステージを終え、最後まで頑張れる塾生とそうでない塾生との差を感じるステージだったなと思いました。そしてそれは、これからのひとりひとりの成長にもつながっていくと思います。 大変な作業、つらい環境でも文句も言わず粘り強く頑張っている人。道具の片付けを人一倍頑張っている人。周りを良く見てすぐに声かけができる人。それぞれの頑張りはすばらしいと思いました。ただそれは一部で、作業が終わっていないのに遊んでいたり、最後まで話を聴く事ができなかったりとまだ自分の「悪い心」に負けてしまっている塾生が大多数でした。 今は「なんでこんな事を・・・」と思うことが多いかもしれませんが、つらい時こそ粘り強く最後まで集中して取り組むという姿勢を重ねることで「最後まで頑張りぬく強い心」が育まれていくと思います。そしてその強い心はきっとその人の一生の財産となると思います。 K.T.

|

|

| ■ 食事メニュー | ||

| 金曜夕食 |  |

・自然塾野菜と白身魚のアクアパッツア (タマネギ、ニンジン、ジャガイモ、ピーマン、ミニトマト) ・コンソメスープ(ニンジン、ダイコン、ピーマン) ・カレーピラフ(タマネギ、ニンジン、ピーマン) |

|

|

||

| 土曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、タマネギ、ふだん草) ・おから玉子焼き(おから、ニンジン) ・おからのマヨネーズ和え(おから、タマネギ、ニンジン、 キュウリ) ・炒り豆腐(タマネギ、ニンジン、ピーマン)・炒め物(ニンジン、ふだん草) ・野菜の巾着煮(タマネギ、ニンジン、ダイコン、ジャガイモ) ・漬物(ダイコン、梅干) |

|

|

||

| 土曜昼食 |  |

・ご飯 ・すまし汁(タマネギ、ニンジン、ダイコン) ・天ぷら(ナス、ピーマン、インゲン) ・かき揚げ(タマネギ、ニンジン、ミツバ) ・お浸し(キャベツ、ニンジン、ふだん草) ・酢の物(キュウリ)・漬物(キュウリ、ニンジン、ダイコン) |

|

|

||

| おやつ |  |

・ニンジンゼリー(ニンジン) |

|

|

||

| 土曜夕食 | ・ご飯 ・中華スープ(タマネギ、ニンジン、ダイコン) ・酢鶏(タマネギ、ニンジン、ピーマン、ジャガイモ) ・キュウリの中華炒め(キュウリ) ・ナスの炒め物(ナス、タマネギ、ニンジン) ・漬物(キュウリ) |

|

|

|

||

| 日曜朝食 |  |

・ご飯 ・味噌汁(味噌、ダイコン、ふだん草) ・ナスの田楽(ナス、味噌) ・塾野菜の卵とじ(タマネギ、ニンジン、ミツバ) ・竹輪のキュウリ詰め(キュウリ) ・竹輪の梅肉詰め(梅干し) ・お浸し(ふだん草) ・インゲンのゴママヨ和え(インゲン) ・漬物(ダイコン) ・佃煮 |

|

|

||

| 日曜昼食 |  |

・冷やしラーメン(キュウリ、トマト、タケノコメンマ) ・焼豚炒飯(タマネギ、ニンジン、ピーマン) |

|

||