| 2012.03.30~04.01 | |

| 第02ステージ ~男子~ | |

| ステージテーマ:「安全(危険)について考えよう!」 共同生活の目標:「人の話を聴く」 |

|

| 今回のステージでは「安全(危険)について考えよう!」をテーマに掲げました。 塾では共同生活や農作業など、普段の生活と違う場面がたくさんあります。そのため、ケガにつながるような危険な場面に遭遇(そうぐう)する可能性があります。 これから塾生活を送るにあたって、塾生たちが自分で危険を察知し身を守れるように、避難訓練や危険予知トレーニングを行いました。 また、安全に塾活動を送るためには注意深く「人の話を聴く」ことが重要だということで、共同生活の目標として掲げました。 |

|

| ■ 03月30日(金) 夜の集い | |

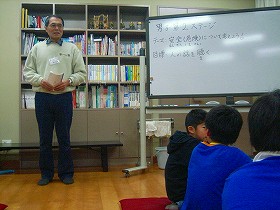

| ステージを始めるにあたって、塾頭からお話をいただきました。 「入塾式を含めて、今回で塾に来るのは3回目です。少しずつ、自分の力で塾に来れるようになってほしいと思います。どの電車に乗るかを自分で確認しましょう。 共同生活の目標は、みんなが快適に安全に暮らすためのものです。前回の『あいさつをする』を、学校でも積極的にやりましょう。新学期は自分を変えるチャンスです。 |

|

|

今回の目標は『人の話を聴く』です。『最後まで』『相手の目を見て』『正しい姿勢で』聴くようにして下さい。話をよく聴いて質問し、色んなことを学んで下さい。 明日はリーダー会議があります。リーダー・サブリーダーは、みんなでよく話し合って決めて下さい。決まったら、チームメンバーみんなで支えて下さい。そうすれば快適な塾生活が送れると思います。 塾の生活に慣れてきたようですが、慣れてくると悪ふざけによる事故が発生し、ケガをします。体の大きい子は、力まかせにしないよう気をつけて下さい。」 |

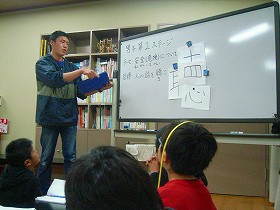

| その後ステージ担当から、共同生活の目標について説明がありました。 「『聴く』の字が、みんなが普段使っている『聞く』の字と違いますね。『聴く』という字は、『耳』『+(足す)』『目』と『心』の字が合わさって出来ています。耳だけでなく目と心も使って、人の話を聴くように心がけて下さい。 『今していることをやめる』『相手に体を向けて顔を見る』『最後まで聴く』『返事をする』『うなずく』の、5つのポイントに気をつけましょう。」 |

|

| ■ 03月31日(土) 塾活動 ~避難訓練~ | |

|

まず、避難訓練を行いました。災害時の避難経路を知り、安全にすばやく避難できるようになるためです。塾生が2階の塾生室にいる時に、大きな地震が起こり、火災が発生したという想定で行いました。 塾生たちはすぐに窓から離れ、柱が多くて安全な塾生室の入り口付近に集まりました。その後、スタッフの指示に従って、スモークマシーン(無害な煙を出す機械)の煙が充満した塾舎内を脱出し、塾庭に避難しました。 |

| その後、塾頭から総評をいただきました。 「実際に避難してみて、どのルートを通るのが一番安全か分かったと思います。昨年の東日本大震災以降、塾のある寄(やどりき)も地震が多いです。いつ避難が必要になるかわかりません。普段から身の周りの物を片づけておきましょう。避難する時には、『おかしも(押さない・かけない・しゃべらない・戻らない)』を守るようにして下さい。」 |

|

| ■ 03月31日(土) 塾活動 ~危険予知トレーニング(KYT)~ | |

|

塾生活や活動中の危険を察知し、どうすれば安全を確保できるか考える訓練を行いました。 まずは、農作業の場面が描かれたイラストを見て、危険だと思う場所や、人物の服装・行動を探しました。見つけた危険なポイントは、チーム内で意見を出し合ってまとめました。 |

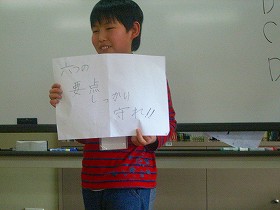

| 次に、見つけた危険なポイントを「行動」「服装」「道具の使い方」「場所」の4つに分類し、チームごとに農作業での危険を回避するスローガンを作りました。出来上がったら、チームの代表者が前に出て発表しました。 「周りを見て行動しよう」「六つの要点しっかり守れ!!」「まつど(周りをよくみて使う・使った物は片づける・道具を大切に)」「危険な場所には入らない・ふざけない」の、4つのスローガンが出来上がりました。 |

|

|

その後は、チームごとに塾舎内の危険なポイントを探しに行きました。その場所がなぜ危険なのか、どうすれば安全に過ごせるかを考えました。 短い時間で、5つも6つも危険な場所を見つけたチームもいました。 最後に、チームごとに危険なポイントを発表しあい、全員で確認しました。 |

| ■ 03月31日(土) 塾活動 ~チーム農園春の作付け計画 検討~ | |

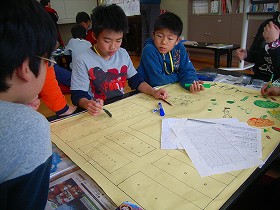

| 前回のステージに引き続き、チーム農園の計画を行いました。 植え付ける作物が決まっていないものを話し合ったり、模造紙(もぞうし)に作付けの図面を書いたりしました。中には、模造紙に野菜の絵を描いて最後の仕上げを行っていたチームもいました。 |

|

|

チームの名前やリーダー・サブリーダーも、この時間に決めました。 このチームは、サブリーダーを決めるために話し合いをしていました。みんなテーブルに身を乗り出して、真剣な表情です。 |

| ■ 03月31日(土) 塾活動 ~農機具の使い方~ | |

| 農作業では、クワ以外にも色んな農機具を使います。 この時間は、塾にある様々な農機具の安全な使い方を学びました。 |

|

|

「柄(え)のついた道具」ではレーキ、「刃物」では草刈りガマ、「ネット類」では虫よけネットなど、塾生たちが初めて見る農機具がたくさん登場しました。 スタッフの説明に、みんな興味津々(きょうみしんしん)でした。 |

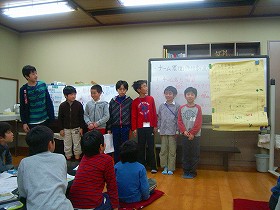

| ■ 03月31日(土) 夜の塾活動 ~チーム農園春の作付け計画 発表~ | |

| 夜に、第1ステージから話し合いをしたチーム農園の計画を発表しました。 まず、チーム名とその由来、リーダー・サブリーダー・メンバーを紹介し、次に育てる作物について発表しました。 「先までギッシリ実がつまったトウモロコシを作りたい。」「大きなキュウリを育てて、塾の最高記録を塗り替えたい。」「甘いメロンを作って、家族の人に食べてもらう。」「育てたカボチャでお菓子を作る。」 どのチームも作物や目標をよく検討して発表していました。 |

|

| ■ 03月31日(土) チームリーダー会議 | |

|

塾では、毎ステージ土曜日の夜にリーダーが集まり「リーダー会議」が開かれます。 今回は最初のリーダー会議が開かれ、各チームのリーダーとサブリーダーが集まりました。塾頭から、リーダー会議で話し合うことや、リーダーの役割や責任についてのお話がありました。 |

| ■ 04月01日(日) 共同農園作業 ~ゴボウの穴掘り・種まき~ | |

| 土曜日に1日中降った雨は上がり、日曜日は晴天に恵まれました。この日は、共同農園で穴を掘り、ゴボウの種をまきました。 穴を掘って深く耕さなければ、ゴボウはまっすぐ成長しません。固い土や石に当たって曲がってしまったり、2股(また)になってしまったりします。まっすぐで立派なゴボウを育てるため、みんなで深く穴を掘って埋め戻し、土を柔らかくしました。 |

|

|

1列に並んで作業開始です。みんな気合い十分に、大きなスコップを持って掘り始めました。 しかし、開始5分ほどで塾生たちの口数が減っていきました。 「思った以上に大変な作業だ」ということに気づいた様子でした。 |

| それでも、ほとんどの塾生は弱音を吐かずに黙々(もくもく)と掘り進めていきました。 少しずつ穴が深くなり、掘り上げた土が高く積みあがっていきました。 |

|

|

この日は、5期生のOBがゴボウの作業の手伝いに来てくれました。 小学4年生で塾生だった時以来、久しぶりの農作業だったらしく、 「こうして穴を掘っていると、塾生だった頃を思い出しますね。」 と、懐かしんでいました。 |

| 穴掘りが完了しました。今度は埋め戻しの作業です。山になった土を踏み固めないよう注意しながら、土を戻していきました。 さきほどの穴掘りの疲れもあってか、大量の土を埋め戻す作業も一苦労でした。 |

|

|

土を戻して畝(うね)を立てたら、みんなで平らにならしました。深かった穴はすっかり元通りになり、きれいで平らな畝が出来上がりました。 |

| 最後に、ゴボウの種をまきました。 塾生たちは穴掘りで疲れていましたが、種のまき方をスタッフからよく聴いて、一粒一粒丁寧(ていねい)にまいていきました。 |

|

| ■ 04月01日(日) ステージのまとめ | |

| ステージの終わりに、塾頭からお話をいただきました。 「今回は、色んな体験をして、色んな気づきがあったと思います。 ゴボウは深い穴が掘れたので立派に育つと思います。成長するのに時間がかかる野菜で、収穫の時期は秋になります。楽しみにしていて下さい。 チーム農園の作付け計画を、みんなよくやってくれました。発表した目標に向かって、一所懸命世話をして下さい。野菜を育てる時は、よく観察することが大切です。よく見て、必要な世話を考えて下さい。 危険を予知することは、みんなで安全に快適に過ごすために大切です。ヒヤリハットは事故の前触れです。事前に対策を考えましょう。ルールや時間を守ることも、安全につながります。みんなで気をつけて過ごしましょう。 人の話を聴くことは、相手を理解する上でとても大切です。昔の人は、必ず正座して話を聴いていました。話すことよりも、聴くことを大切にして下さい。」 |

|

| ■ 編集後記 | |

| 塾生たちは早くも塾の生活に慣れた様子で、友だちとも随分仲良くなりました。慣れることは良いことですが、逆に気が緩んで羽目を外してしまうと危険にあいやすくなります。今回のステージで見つけた危険を他人事にせず、これからも常に意識して、安全な塾活動を送ってもらいたいと思います。 また、今回で各チームのリーダー・サブリーダーが決定し、いよいよチームが本格的に動き出しました。チームワークを良くするスローガンに、「One for all,All for one(一人はみんなのために、みんなは一人のために)」という言葉があります。これから塾生たちには、この言葉のように「リーダーはチームメンバーみんなのために動き、メンバーはみんなでリーダーを支える」関係を築いていってほしいと思います。 K.K.

|

|